L’importance prise par la bande dessinée dite « du réel » (BD documentaire, de vulgarisation, de reportage, de témoignage, etc.) est assurément l’un des phénomènes les plus saillants survenus dans le domaine du 9e Art depuis le début de ce siècle. Il n’est donc pas surprenant que la profession s’interroge sur ses tenants et aboutissants. Ces interrogations étaient au cœur de la journée professionnelle organisée le 13 juin par le festival Lyon BD et le Syndicat national de l’édition, à laquelle j’ai assisté. Si l’on fait abstraction de la table ronde consacrée aux lectures des young adults, le reste des interventions y était en effet plus ou moins directement consacré.

En réponse à une question que je me suis permis de poser, Stéphane Aznar, directeur général des éditions Dargaud, a admis que si la « Petite Bédéthèque des savoirs » publiée par la maison sœur du Lombard avait cessé de paraître, c’est parce qu’elle n’a jamais atteint son point d’équilibre financier. Et d’ajouter qu’elle avait sans doute eu « raison trop tôt ». Louis-Antoine Dujardin, éditeur chez Delcourt où il a plus particulièrement en charge ce type de bande dessinée (pour lesquels la maison s’est tout à tour associée au Seuil, à la Revue dessinée et à La Découverte), a plaisamment expliqué qu’il avait vu son métier changer au cours des dix ou quinze dernières années : alors qu’il n’avait naguère affaire qu’à des auteurs de BD, il passe désormais beaucoup de temps à discuter avec des scientifiques, des journalistes, des experts de tous bords – et souvent ce sont eux-mêmes qui le sollicitent parce qu’ils sont désireux de partager leur savoir avec le plus grand nombre en réalisant une BD.

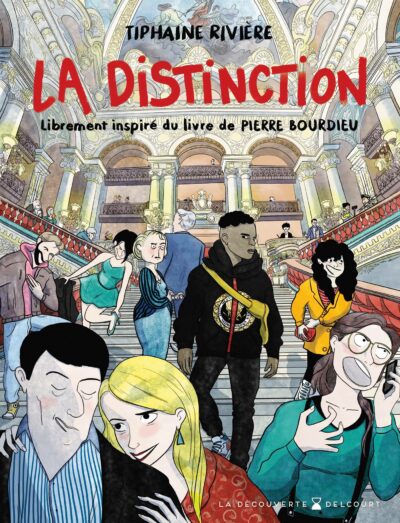

Des propos des uns et des autres, j’ai retenu que, par rapport à d’autres médias, la bande dessinée présenterait un indéniable avantage pour les enquêtes de terrain : la simplicité et la légèreté des outils mobilisés facilitent le recueil des témoignages, les personnes sollicitées se sentent moins sur leurs gardes que quand on braque sur eux micro et caméra. Un deuxième atout souligné par les intervenants est la capacité que possède la bande dessinée d’ajouter à son propos une « valeur émotionnelle ». Il a également été question du traitement de sujets scientifiques par le biais de la fiction, à travers l’exemple de l’album Et si Einstein revenait ? L’Éternité béante, de Christian Durieux et Etienne Klein (Futuropolis, 2024). On aurait pu citer aussi bien La Distinction de Tiphaine Rivière (Delcourt, 2023), « librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu », qui se donne pour protagoniste « un jeune professeur mal assuré [qui] décide d’initier sa classe de terminale à la sociologie » en leur transmettant les thèses de ce maître ouvrage. La dessinatrice invente aussi de toutes pièces plusieurs figures de lycéens et de lycéennes de différentes origines sociales et imagine les répercussions de leur initiation à Bourdieu sur leur vie familiale, amicale et amoureuse, biais qui se révèle très efficace pour à la fois illustrer les déterminismes sociaux, particulièrement en matière de goûts et de posture culturelle, et y intéresser les lecteurs, notamment les jeunes.

Un point qui n’a pas été abordé à Lyon est celui de la responsabilité des auteurs et autrices relativement aux sujets dont ils s’emparent et des contradictions qui traversent notre monde de moins en moins tolérant. Cette question sera au centre de la troisième édition du Symposium sur le neuvième art qui se tiendra à Bâle le 28 novembre prochain, sous l’égide du Cartoonmuseum, de la Haute École d’art et de design de Lucerne et de la fondation Christoph Merian. Le thème en sera « Le monde sur papier ». Prenant acte du fait que la bande dessinée s’engage de plus en plus sur des sujets sensibles ou qui font débat comme les questions de genre et de sexualité, les problèmes écologiques, la critique de la société de consommation ou le racisme, le pré-programme de cette rencontre, dans ses attendus, questionne : « De nouvelles formes de narration sont-elles nécessaires pour raconter et comprendre les grands changements ? (…) Où se situent les limites de la liberté d’expression visuelle ? Dans quelle mesure les dessinateurices pratiquent-ils et elles l’autocensure pour se protéger des critiques et des attaques personnelles ? » Sur ces questions et d’autres, on a hâte d’attendre ce qu’auront à dire les auteurs et éditeurs invités.