Un chapitre de mon livre sur La Bande dessinée en France à la Belle Époque est consacré aux histoires muettes, celles dont la narration repose sur les seules ressources de la pantomime. Et un autre aux ombres chinoises qui, dans le sillage des fameux spectacles d’ombre du cabaret du Chat Noir, connurent alors une certaine vogue. Étrangement, j’ai négligé un dessinateur dont une partie de la production se situe précisément au carrefour de ces deux pratiques.

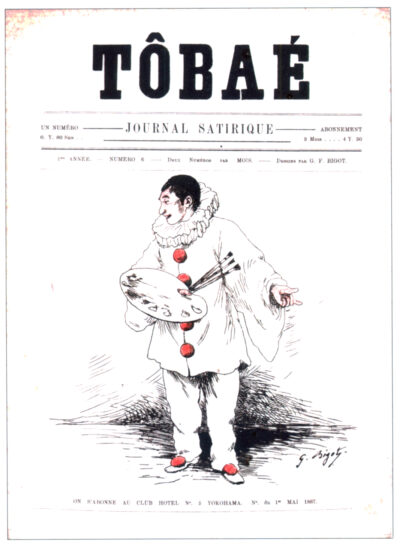

Je veux parler de Georges Bigot (1860-1927). Certes, je lui consacre une quinzaine de lignes (page 183) et reproduis une de ses planches parues dans La Semaine de Suzette, mais c’est une planche qui ne relève d’aucune des deux catégories susmentionnées. En fait, je n’avais pris en considération que la partie française de sa carrière, postérieure à son retour du Japon, où il séjourna de 1882 à 1899. Bigot y avait fondé successivement quatre revues satiriques : Tôbaé (1887-1889, 69 n°s), La Vie japonaise en 1890, Potins de Tokyo (1890) et enfin Le Potin (1893).

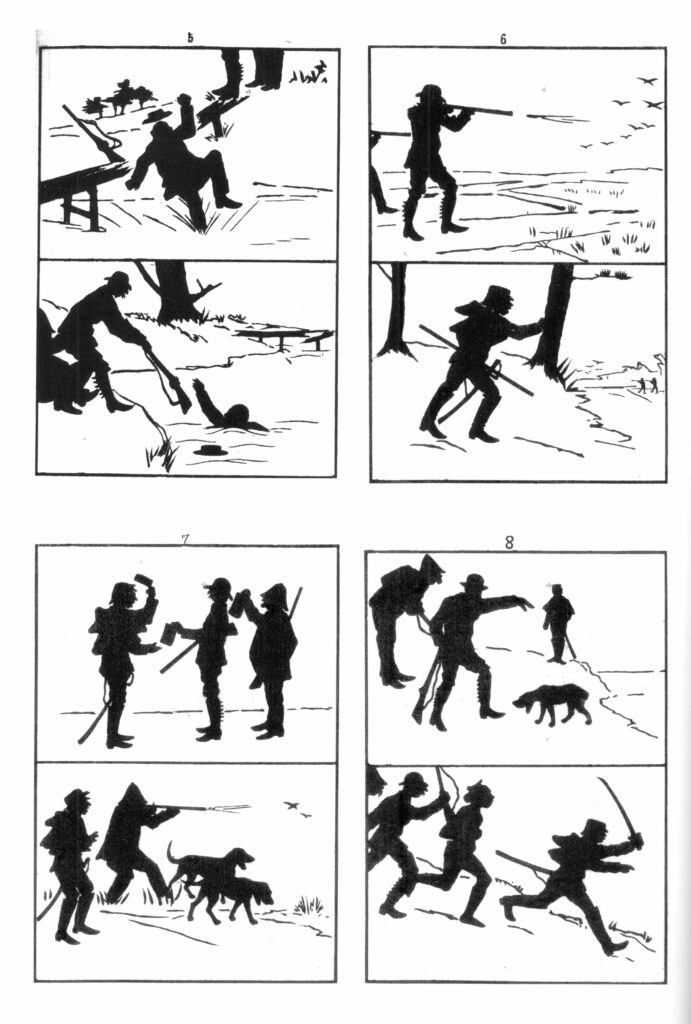

C’est en lisant la monographie que lui ont consacré Christian Polak et Hugh Cortazzi (Georges Bigot and Japan, 1882-1899. Satirist, Illustrator and Artiste Extraordinaire, Folkestone, Renaissance Books, 2018) que j’ai découvert que plusieurs des recueils de dessins qu’il publia également dans l’archipel contenaient des histoires muettes en ombres chinoises, qu’il désignait comme des « histoires en silhouettes ». Les auteurs en reproduisent deux : « Dîner japonais » paru dans l’album Asa (1883) et « Une chasse », tiré de O-Ha-Yo (« Bonjour », 1883). Des histoires où l’on trouve peu de traces d’humour, et qui ressortissent plutôt au récit documentaire. Le traitement en silhouette a pour effet d’anonymiser les personnes représentées et, dans un décor réduit à l’essentiel, de rendre leurs actions parfaitement lisibles. Faute d’une connaissance plus exhaustive des périodiques illustrés publiés au Japon à la fin du XIXe, je ne peux affirmer que Bigot y a introduit l’histoire sans paroles et le dessin d’ombres, mais c’est une hypothèse qui mériterait d’être creusée.

« Une chasse », planche 2

Par ailleurs, Bigot avait, à l’instar de Willette, un lien privilégié avec la figure de Pierrot, que le mime Deburau (immortalisé par les photographies de Nadar) avait rendue immensément populaire. Il avait en effet pour habitude de se représenter dans ce costume en couverture de ses publications. L’on peut se demander si Pierrot, qui appartient à la comédie italienne et au folklore français, évoquait quoi que ce soit de précis pour le public japonais. Interrogé sur ce point, Shigeru Oikawa, professeur de littérature comparée et grand spécialiste de Bigot, m’a confirmé que cette référence était tout bonnement incompréhensible.