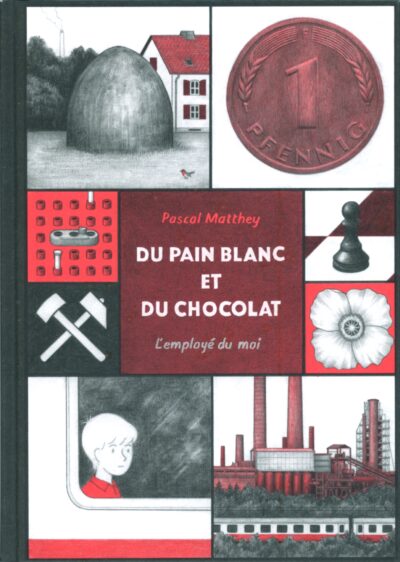

C’est un auteur rare. Du pain blanc et du chocolat est son sixième livre en plus de vingt ans d’activité, et le précédent (Les Têtards) remontait à 2016. Pourtant ce n’est pas comme si ce nouvel opus témoignait d’une profonde remise en question : au contraire, Pascal Matthey continue, depuis ses débuts, de creuser le même sillon, qui consiste à ressusciter son enfance.

Depuis son premier album, Le Verre de lait (L’Employé du moi, 2004), le petit garçon blond qui représente son Moi actorialisé n’a que très peu vieilli. Il n’est toujours pas entré dans l’adolescence. Le jeu et la lecture compulsive des bandes dessinées constituent l’essentiel de ses activités. La constance dont témoigne le travail du dessinateur (né à Genève, et Bruxellois d’adoption) se marque aussi par sa fidélité à une technique inchangée : un dessin au crayon, sans encrage, d’une grande minutie (on pourrait le qualifier d’appliqué), jouant avec subtilité de toute la gamme des gris. (Mais la couverture, très réussie, laisse quelques regrets : une couleur de soutien apporterait peut-être un enrichissement notable de son univers graphique.)

Du pain blanc et du chocolat marque pourtant une évolution sous deux aspects. Premièrement, si ses autres livres précédemment parus chez le même éditeur étaient entièrement muets (l’auteur ayant toujours expliqué ce parti pris par le fait qu’il ne se souvient pas comment il s’exprimait enfant), celui-ci contient, non pas du dialogue, mais un texte distribué, en alternance avec les images, dans des cases-cartouches, et qui assure la narration. Deuxièmement, la mémoire individuelle de Pascal s’articule ici à la mémoire familiale, celle de sa mère qui ne rencontra son père qu’à l’âge de cinq ans, celle de ses grands-parents pris dans les aléas de la Seconde Guerre mondiale, entre Allemagne et Belgique (la brutalité de la guerre n’étant évoquée que de manière oblique, à travers des cases recopiées du Secret de l’Espadon, de Tintin et de Gaston Lagaffe).

Le travail de Pascal Matthey se signale par son formalisme et par une forme d’austérité, de froideur. Sans doute le double héritage de son éducation protestante (son père est théologien) et de sa formation à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Il construit ses pages sur des principes formels forts, mais sans systématisme. Le gaufrier de six cases à bords vifs, qui en organise la plupart, cède quelquefois la place à des images plus grandes, voire des pleines pages. Le principe le plus original est celui qui consiste à multiplier les cases infranarratives où l’image isole un objet, reproduit un logo, cite un fragment d’une autre image. Ces inserts prolifèrent ; ils entrent quelquefois dans des séries – comme les pièces du jeu d’échecs, disséminées dans tout l’album. Ils ont souvent la valeur d’un « je me souviens », ou invitent à être lus de la sorte. Mais à la différence des célèbres souvenirs égrenés par Perec, la mémoire visuelle est ici privilégiée, comme si l’auteur avait « photographié » chaque détail de l’environnement dans lequel il a grandi, des lieux sur lesquels il a promené son regard.

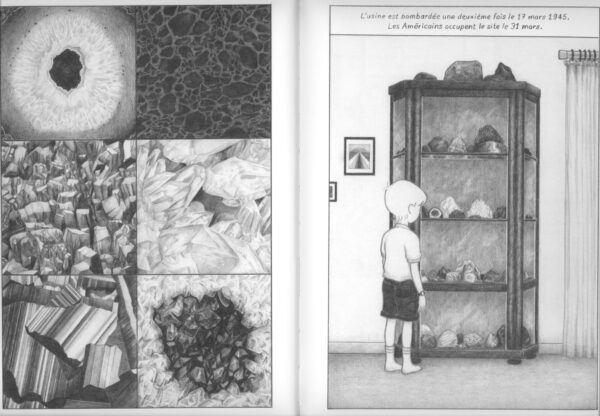

Parmi ces inserts, je goûte particulièrement ceux qui sont « à double entente ». Ainsi, la page 36 montre en gros plan six vues sur des structures minérales. La page suivante établit qu’il s’agit de quelques-unes des roches collectionnées par le grand-père de Pascal. Mais si le dessin montre ce dernier en contemplation devant l’armoire vitrée où elles sont exposées, le texte, lui évoque un bombardement survenu le 17 mars 1945. Et la première des six vignettes de la page 36 se relit alors dans une autre perspective, la pierre accusant a posteriori une ressemblance frappante avec le cœur d’une explosion, les structures cristallines des suivantes avec un amoncellement chaotique de débris. De même, à la page 38, la fougère fossilisée que le grand-père montre à son petit vaut métonymiquement pour le buisson derrière lequel les soldats américains, raconte-t-il, l’ont trouvé accroupi.

« Du pain blanc et du chocolat », pages 36-37 © L’Employé du moi

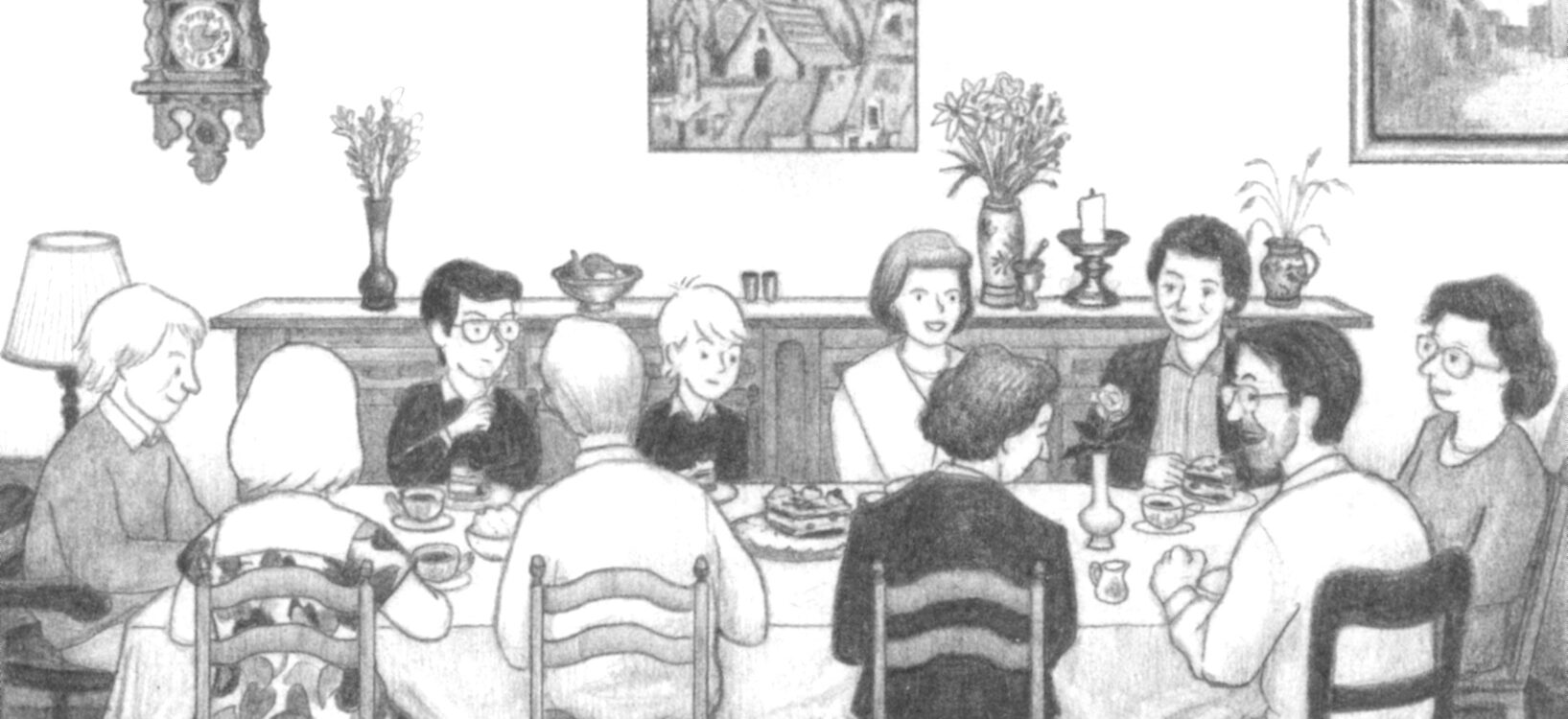

On est face à une bande dessinée très réfléchie, concertée, qui se tient au plus près de l’intime et fuit toute séduction facile. J’en vois toutes les qualités, sans être pleinement convaincu du résultat. Trois éléments nuancent mon approbation. 1° Le régime graphique sous lequel l’enfant est représenté : trop lisse, trop schématique, trop inexpressif, trop ostensiblement dessiné à mon goût, et pauvre en comparaison des objets qui l’entourent. 2° La distribution irrégulière des trois catégories de vignettes (images narratives/inserts infranarratifs/cases-texte) contrarie le flux de la lecture. On hésite trop souvent entre deux envies : s’arrêter sur un dessin pour le scruter ou l’interroger, ou se rendre sans trop traîner au texte suivant, crainte de perdre le fil de la narration. 3° Autant le silence convient aux vues sur des motifs immobiles, autant les images dans lesquelles on voit les personnages se livrer à des activités, converser voire s’exclamer, paraissent amputées de leur dimension sonore et, partant, artificielles.

En dépit de ces réserves, il faut tenir Matthey pour un auteur plus qu’estimable. Dans le champ de la bande dessinée autobiographique, il construit une œuvre des plus personnelles.

[ Du pain blanc et du chocolat, L’Employé du moi, 88 pages,18 € ; ISBN 978-2-39004-142-9 ]