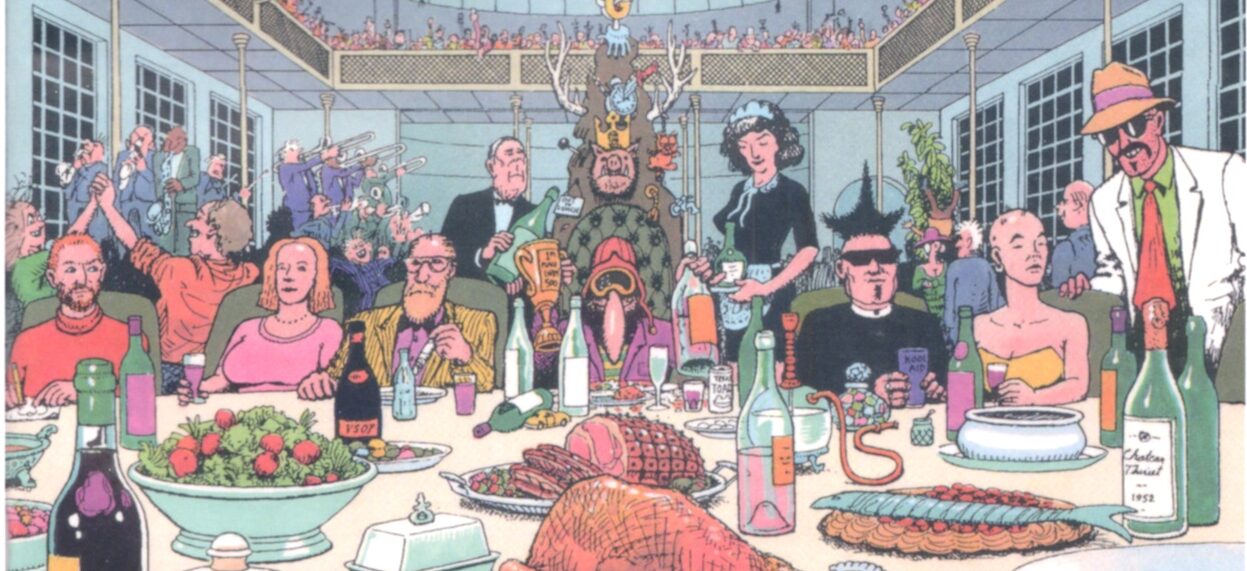

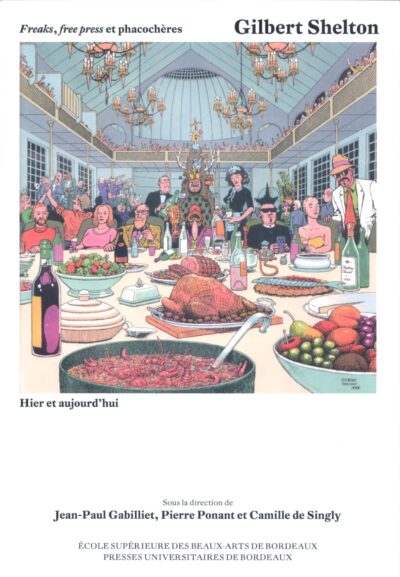

Reconnu et apprécié en France, où il vit depuis le début des années quatre-vingt, Gilbert Shelton n’avait pas encore reçu beaucoup d’attention de la part des milieux académiques. Cette injustice a été rattrapée avec l’organisation, par l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux et, conjointement, l’université Bordeaux Montaigne, d’une journée d’études. Intitulée « Gilbert Shelton / Comix, psychédélisme et underground, freaks et phacochères : un itinéraire graphique dans la contre-culture », et placée sous la direction de Jean-Paul Gabilliet, Pierre Ponant et Camille de Singly, elle s’est tenue le 8 avril 2022 ; ses actes viennent de paraître aux Presses universitaires de Bordeaux, sous un titre un peu simplifié.

La carrière de Shelton est une success story internationale. Chez nous, ses Freak Brothers et son inénarrable Chat de Fat Freddy ont été hébergés successivement par deux maisons d’édition de taille modeste : Artefact (de 1978 à 1985) puis Tête Rock Underground (devenu The-Troc Underground) à partir de 1993. Mais le livre anniversaire publié par Knockabout Comics, à Londres, en 2017, Fifty Freakin’ Years with the Fabulous Furry Freak Brothers, faisait état de traductions en seize langues et annonçait plus de quarante millions d’exemplaires vendus. Et le dessinateur d’origine texane a incontestablement marqué de son influence de nombreux créateurs à travers l’Europe : Tramber, Jano, Pic et Zou ou Mattt Konture en France, Max en Espagne, Hunt Emerson au Royaume-Uni, Peter Pontiac aux Pays-Bas, pour ne citer que ceux-là.

On peut être intrigué par le fait (le livre des PuB n’y insiste pas) que ce créateur reconnu comme une figure de la contre-culture ne coche pas vraiment les cases habituelles de ce type de profil. D’abord, parce qu’il fut longtemps, comme cofondateur de Rip Off Press, imprimerie et maison d’édition, un chef d’entreprise (qui compta jusqu’à quatorze salariés) ; ensuite parce qu’il est resté attaché depuis plus d’un demi-siècle à son même trio de personnages, Phineas T. Freakears, Freewheelin’ Franklin et Fat Freddy Freekowtski, jouant à fond la carte de la série, concept qui appartient plutôt au domaine de la grande édition (le seul autre exemple de héros durable issu de l’underground est Zippy the Pinhead, de Bill Griffith) ; et enfin parce qu’il a très tôt éprouvé le besoin de partager la création avec des co-auteurs ou assistants, Dave Sheridan puis Paul Mavrides hier, le Français Pic depuis 1992, en contradiction avec le credo ordinaire des artistes de l’underground qui privilégie l’individualisme, la subjectivité, le style idiomatique.

Shelton m’apparaît donc comme une sorte de figure du milieu, qui s’inscrit dans l’histoire, les valeurs et la poétique de l’underground, et en même temps – comme dirait notre Président de la République – a créé les conditions d’une œuvre qui s’est émancipée de la marge et fait à présent figure de classique de la bande dessinée d’humour. Alan Moore a, du reste, bien raison de qualifier Shelton de « natural comedic genius » (et le scénariste britannique fut lui-même un de ses épigones lorsque, en 1979, il créa– texte ET DESSINS – le strip Maxwell The Magic Cat).

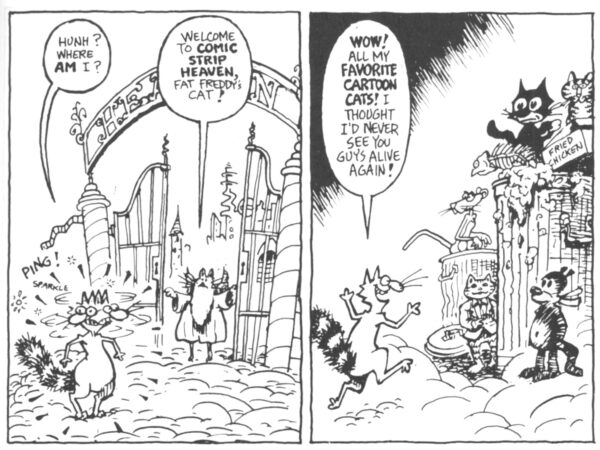

Dans un billet récent (https://www.thierry-groensteen.fr/index.php/2024/02/11/quand-les-create…nt-du-patrimoine/), je rendais compte de l’essai de Benoît Crucifix sur l’investissement des plus grands auteurs américains de romans graphiques dans la valorisation et la transmission du patrimoine des comics, en particulier des newspaper strips. Je conclurai donc celui-ci par l’évocation d’une histoire en trois pages dessinée par Shelton en 1982. Il s’agit d’une aventure de Fat Freddy’s Cat. Elle a très probablement été publiée en français dans l’un ou l’autre recueil, mais pour ma part je ne la possède qu’en version originale (dans The Best of Fat Freddy’s Cat 2, Knockabout Comics, 1984). Le chat y déplore la perte de qualité des strips qui paraissent dans les journaux, s’en prenant notamment à un de ses pairs, Garfield. Puis il s’endort et se retrouve, en rêve, pénétrer au paradis du comic strip, où il retrouve tous ses chats préférés : Krazy Kat, Felix the Cat, Fritz The Cat, le chat de Kliban et la Panthère rose. Une filiation se trouve ainsi revendiquée, qui efface définitivement toute idée de frontière entre les comics distribués par les syndicates et les comix underground : il n’y a que des auteurs.