Alors que l’écrivain norvégien Jon Fosse vient de se voir attribuer le prix Nobel de littérature, il me souvient d’avoir longuement présenté la remarquable adaptation de sa pièce Quelqu’un va venir, dessinée par Pierre Duba, lors d’une séance du Centre d’Étude de l’Écriture, peu de temps après que le livre fût paru. Duba semble malheureusement avoir délaissé la bande dessinée, n’ayant rien publié depuis 2014. Mais son album, réédité en 2014, est toujours disponible au catalogue des éditions 6 Pieds sous Terre, et je ne saurais trop le recommander. Aussi me semble-t-il à propos de reprendre ici les commentaires que je lui avais consacrés.

« L’argument de la pièce est extrêmement simple. Un couple vient s’installer dans une maison au bord de la mer, dont il a fait l’acquisition pour vivre à l’écart des hommes. La femme a le pressentiment qu’ils vont recevoir une visite ; en effet, l’ancien propriétaire, qui est resté vivre dans les environs, vient se présenter. Par sa présence qui convoque les fantômes du passé, il défait le fragile bonheur que les deux protagonistes s’étaient imaginés trouver là. Aucun des personnages ne porte de nom : ce sont il, elle, l’homme. Comme pour Un jour en été, on peut dire de cette pièce qu’elle constitue, au moins dans sa première partie, « un drame de l’attente, qui a la mer pour horizon et pour matériau des paysages intérieurs » (Cf. Théâtres n° 2, mars-avril 2002).

La pièce de Fosse est constituée de sept séquences. Pour mesurer la fidélité de l’adaptation proposée par Duba, je me suis livré à des relevés précis sur la première séquence. Elle occupe les pages 13 à 27 du texte original tel que l’ont publié les éditions de L’Arche (Quelqu’un va venir ; Le Fils, 1999), et correspond aux 21 premières planches de l’album (non paginé). Le texte de cette longue séquence inaugurale comprend 365 lignes, conformes au « dispositif d’écriture » ainsi décrit par Jacques Lassalle : « une typographie légère ménageant sur la page de grandes réserves vides(…) ; une versification en vers blancs de très inégale amplitude ; et la lente, répétitive, sinueuse coulée des phrases, dont nulle ponctuation ne désigne les détours, les repentirs et les pauses. » Pour donner une idée de l’importance de la répétition dans l’écriture de Fosse, il me suffira de noter que les mots qui donnent leur titre à la pièce, « quelqu’un va venir », sont prononcés vingt fois au cours de cette seule séquence, toujours par le personnage féminin. Duba a coupé 171 lignes sur 365, soit près de 47 % du texte. Les phrases conservées sont interverties à deux reprises, et je n’ai relevé que deux autres (légères) altérations du texte. Pour ce qui concerne la partie verbale, son travail d’adaptation a donc presque uniquement consisté en une condensation, un resserrement.

Respectueux du texte, Duba l’est beaucoup moins des didascalies. Il est resté fidèle à la description physique que Fosse donne de la femme (« elle est âgée d’une trentaine d’années, elle est grande et bien charpentée, avec des cheveux mi-longs, de grands yeux et des gestes un peu enfantins »), pas du tout à celle de l’homme (« Il a la cinquantaine, il est légèrement corpulent, avec des cheveux gris plutôt long et un regard fuyant… »). Par ailleurs, les personnages qu’il dessine occupent des positions dans l’espace mais font très peu de gestes. On trouve dans cinq planches, cependant (les 4e, 9e, 11e, 13e et 18e), des images où les mains de l’un, de l’autre ou des deux se font expressives ; or aucun de ces gestes ne correspond à une suggestion de l’auteur de la pièce. Inversement, les indications de jeu données dans le texte sont systématiquement ignorées, sauf le moment où l’homme va s’asseoir sur un banc — mouvement difficile à éliminer dans la mesure où le dialogue y fait expressément et plusieurs fois référence.

Duba ne montre pas non plus l’extérieur de la maison, sur laquelle Fosse donne pourtant quelques indications (elle est « assez délabrée ; la peinture s’écaille et plusieurs vitres sont cassées… ») : on aperçoit seulement dans ses dessins l’ombre du toit et de la corniche, et plus loin ce banc placé sous une fenêtre. À la vérité, le couple semble évoluer tout au long de cette séquence dans un de ces « espaces perdus » que prône précisément Claude Régy : « Des espaces perdus ce serait aussi des espaces flottants, indéterminés, d’aucune spécificité particulière. Des espaces vagues. Lieux qui inspirent. Esprit et murs ensemble. Lieux dilatés. » (Claude Régy, Espaces perdus. Carnets, Plon, 1991, p. 163.)

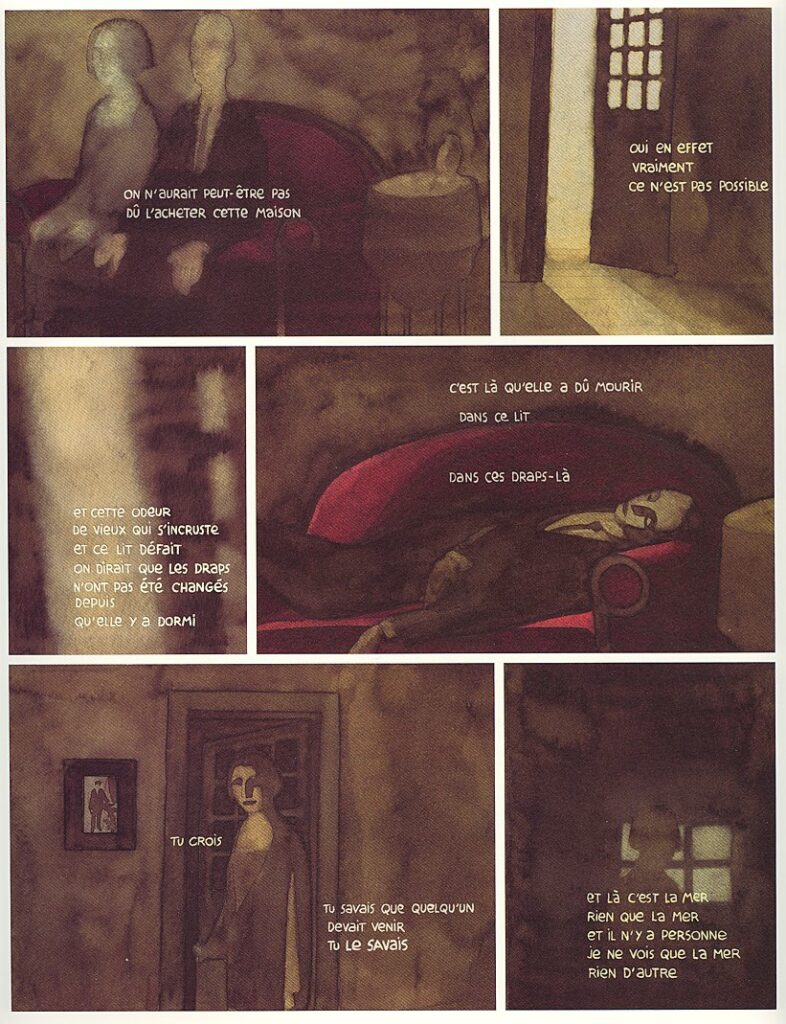

Les deux motifs que Duba a choisi de privilégier sont, il me semble, la mer et le regard. Ils sont associés dans les moments où l’homme, cherchant à apaiser les inquiétudes de sa compagne, lui enjoint de regarder « comme la mer est belle », de regarder les vagues. Mais en peignant les vagues dans un vert crépusculaire, Duba les irréalise et les rend plus inquiétantes que consolatrices. Ses images prennent une tonalité fantastique, ou fantasmagorique. La mer — qui ne pourra jamais être véritablement représentée sur une scène de théâtre — devient ici l’espace perdu et enveloppant par excellence, celui qui noie tout repère et tout contour et qui, on croit l’entendre, accompagne la pulsation du texte de son ressac.

Quant aux « grands yeux » de la femme, découvrant d’abord la maison avec confiance (pl. 2), ils semblent, par la suite, s’écarquiller avec effroi sur quelque abîme intérieur, et symboliser le pouvoir de prémonition dont la femme se sent ou se sait investie. Ils sont la marque double de la fatalité, et on les voit (pl. 15) se démultiplier, là encore comme dans une séquence de film fantastique. (Plus tard, l’apparition du troisième personnage, l’ancien propriétaire, sera traitée comme celle d’un spectre.)

© 6 pieds sous terre

Duba se tient pourtant également éloigné de l’esthétique cinématographique et de celle du théâtre. À l’image nette, objective enregistrée sur la pellicule, il oppose des contours flous et des effets de superposition. À la distance dans laquelle le dispositif théâtral maintient le spectateur, il objecte des très gros plans et des images subjectives. Fréquemment un même personnage apparaît deux fois à l’intérieur du même cadre, représenté de loin et de près. De façon générale, les images de Duba ne sont ni réalistes, ni à proprement parler narratives. On n’y voit pas la situation évoluer, aucune action ne s’y développe. Elles diffractent à l’infini une situation placée sous le signe de l’attente. Le travail de l’artiste sur le cadre, la couleur et la lumière (toutes en liquidité, en vaporisation, en transparence) enveloppe le texte de résonances sensibles, de tout un miroitement qui, loin de rien lui imposer, le soutient admirablement. Duba n’est pas dans l’illustration littérale, explicite et redondante. Il n’oppose pas non plus au discours de la pièce un contre-discours, une partition dissonante. Il ne cherche pas à ajouter du « spectaculaire » à ce texte qui ne l’est guère. Plutôt que de faire jouer ses personnages de papier (qui ne sont ici ni mimes, ni — par définition — diseurs), il met le lecteur en situation de ressentir lui-même les émotions censées les traverser.

La question de la prise en charge du dialogue scénique par la mise en scène graphique reçoit dans cet album des réponses intéressantes et, il me semble, inédites. Cette prise en charge passe par une segmentation des répliques. Jon Fosse écrit en effet des répliques souvent longues ; certaines s’apparentent à de petits monologues. Telle réplique de l’homme, qui compte vingt-quatre lignes de texte, est à elle seule répartie par Duba dans trois planches et demi (pl. 8 à 10 et haut de la pl. 11), segmentée en huit fragments, entre lesquels s’intercalent des images muettes et quasi abstraites. Un vers blanc comme « Regarde les vagues » (pl. 9) est ainsi doublement isolé et mis en relief, doublement arraché à la continuité du monologue. Il est constitué en parole autonome par le fait de son isolement dans la vignette qui l’accueille, et il est « encadré » par deux images silencieuses qui lui ménagent comme un espace de résonance. Le commentaire de Michel Vinaver sur les points de suspension dans la pièce de Nathalie Sarraute Pour un oui ou pour un non me semble pouvoir s’appliquer à ces petits tableaux muets à peine figuratifs : ils « constituent comme un système de ponctuation parallèle, aménageant des espaces-temps dans le discours, le désarticulant, le disloquant, mais de façon douce, presque imperceptible, pour l’amener à un état de fluidité où il semble épouser les plus menus mouvements intérieurs. » (Michel Vinaver (dir.), Écritures dramatiques. Essais d’analyse de textes de théâtre, Actes Sud, 1993, p. 21.)

Ainsi Duba n’a-t-il condensé le texte de la pièce que pour mieux pouvoir l’étirer, le démembrer, le faire respirer. (…)

La bulle, qui est l’indice conventionnel de l’énonciation orale, a disparu de ces planches. Les paroles y flottent librement, de sorte qu’on peut hésiter quelquefois sur le point de savoir si elles sont prononcées à haute voix ou seulement dans le for intérieur des personnages. Souvent aussi le locuteur n’est pas même représenté dans le cadre ; la parole devient impersonnelle, comme endossée par un narrateur invisible, tandis que, symétriquement, le lecteur peut se croire interpellé par les toi ou englobé dans les nous dont le texte fait un usage abondant.

En fin de compte, ce dont il s’agit essentiellement dans la transposition en BD d’un texte de théâtre, c’est d’accorder deux rythmes : celui de la langue et celui du compartimentage propre au dispositif de la bande dessinée. Le cadre de chaque vignette exerce une fonction de suspension du discours. Il arrête la récitation du texte tout en annonçant qu’il y a une suite à venir. Quand le dessinateur-adaptateur joue avec art de ce suspens, la bande dessinée peut se révéler une machine assez efficace pour faire lire/écouter le théâtre. »