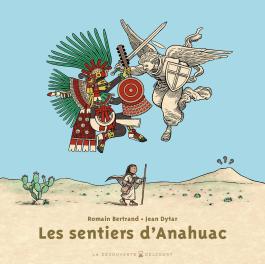

Le format (un carré de 27 x 27 cm), l’étrangeté et la beauté du dessin de couverture, le caractère énigmatique du titre, ces trois éléments conjugués suffiraient à attirer l’attention sur le nouvel album de Jean Dytar, Les Sentiers d’Anahuac. Mais le nom du dessinateur est ici pour moi la meilleure des recommandations, car il y a un moment que, de La Vision de Bacchus aux Illuminés en passant par Florida et J’accuse… !, je suis impressionné par la constance de sa démarche, la rigueur de son travail et son incroyable capacité à changer d’écriture graphique pour chacun de ses projets.

Le format (un carré de 27 x 27 cm), l’étrangeté et la beauté du dessin de couverture, le caractère énigmatique du titre, ces trois éléments conjugués suffiraient à attirer l’attention sur le nouvel album de Jean Dytar, Les Sentiers d’Anahuac. Mais le nom du dessinateur est ici pour moi la meilleure des recommandations, car il y a un moment que, de La Vision de Bacchus aux Illuminés en passant par Florida et J’accuse… !, je suis impressionné par la constance de sa démarche, la rigueur de son travail et son incroyable capacité à changer d’écriture graphique pour chacun de ses projets.

Jean Dytar a déjà reçu plusieurs prix saluant son travail sur l’Histoire : le prix des Rendez-vous de l’Histoire de Blois en 2014 pour La Vision de Bacchus, qui nous introduisait dans les ateliers des plus grands peintres vénitiens de la Renaissance, le Prix BD historique Pierre Lafue/Histoire de Lire en 2022 pour J’accuse… !, qui revisitait l’affaire Dreyfus. Or, si le passé l’a en effet jusqu’ici plus intéressé que le présent, il ne s’est jamais agi pour lui de simplement raconter une histoire en costumes, mais toujours d’interroger et de faire revivre tel ou tel pan de notre patrimoine iconographique – la grande peinture religieuse du quattrocento, les miniatures persanes, les gravures de presse ou les cartes anciennes.

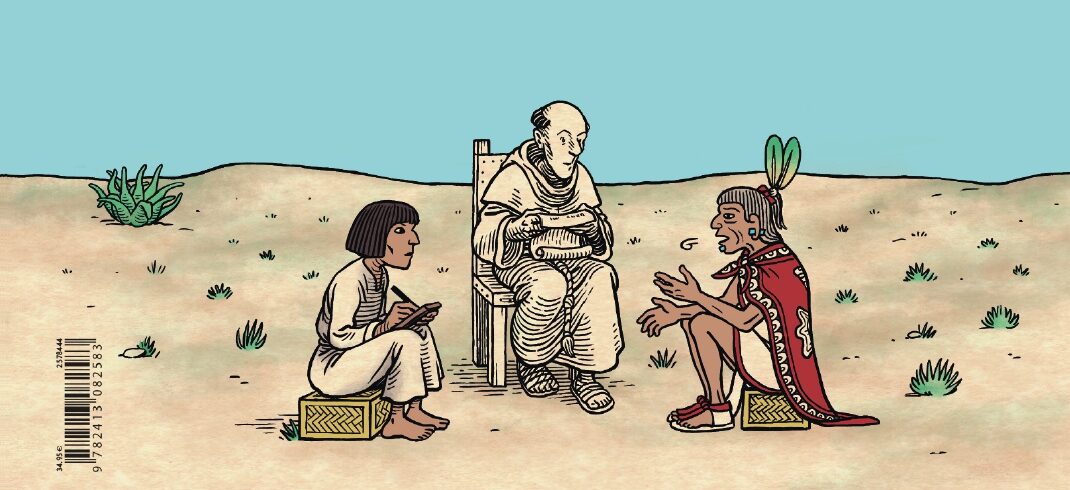

Dans Florida, des choix graphiques contrastés opposaient les scènes au présent (tons sépia et gris, contours cernés à l’encre de Chine) et les souvenirs ou flashes-back (en ombre et lumière, sans traits, avec une dominante de bleu et de vert). Pour Les Sentiers d’Anahuac, album élaboré en collaboration avec l’historien Romain Bertrand, Dytar fait plus fort encore, en instaurant une confrontation et même un dialogue improbable et cependant pleinement réussi entre deux répertoires visuels qui, hors l’époque, n’ont rien en commun : les codex mexicains (nahuas – ou aztèques) du XVIe, d’un côté, et les gravures européennes, de l’autre.

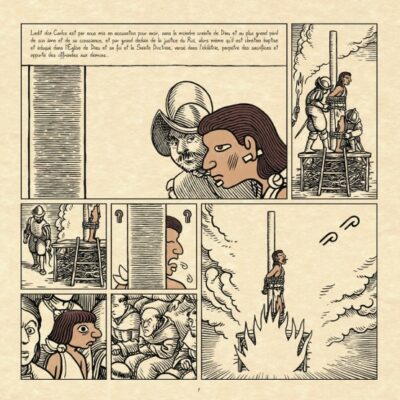

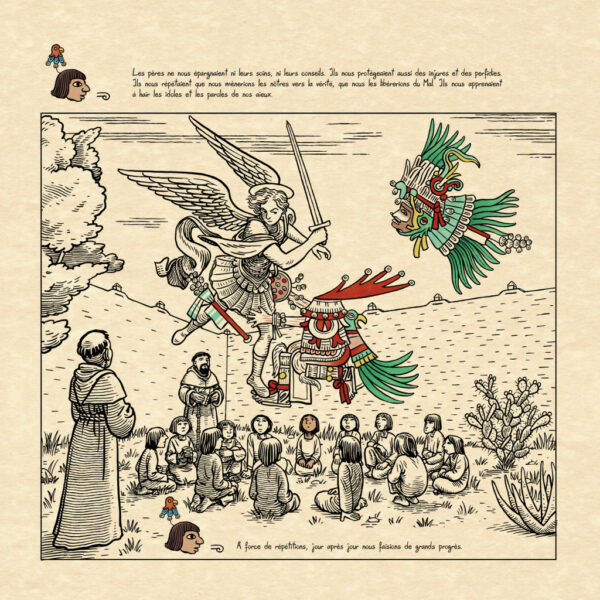

« Les Sentiers d’Anahuac », page 7 — © Delcourt / La Découverte

Cette hybridation graphique n’est pas gratuite et sert parfaitement le propos, puisqu’elle reflète l’opposition entre deux conceptions du monde, l’une qui tente de survivre, l’autre de s’imposer sans partage, au temps de la colonisation espagnole. Le personnage principal, et narrateur, un jeune indien du nom d’Antonio Valeriano, qui a réellement existé (et qui vieillit de séquence en séquence), est représenté, comme tous ceux de son peuple, selon les codes graphiques de sa culture mésoaméricaine : dessin simple et coloré, catalogue de glyphes satellisés autour de lui pour illustrer des concepts, des actions ou des émotions. Ces éléments s’intègrent, en proportion variable, dans le flux des cases superbement dessinés à la façon des gravures anciennes, dans des configurations qui se réinventent de double page en double page.

L’entreprise était d’une incroyable témérité, et propre à en décourager plus d’un. Il a fallu s’imprégner de ces deux répertoires, les étudier et les assimiler, constituer un corpus d’images dans lesquels prélever des motifs (ce qui est heureusement devenu plus facile à l’heure d’Internet et de Gallica), et surtout réfléchir à la manière dont pouvait s’organiser leur cohabitation sur la page, d’une part, et, entre pastiche et détournement, leur utilisation au service d’un récit employant les codes d’un média moderne, la bande dessinée, d’autre part. Pari réussi : le résultat est admirable.

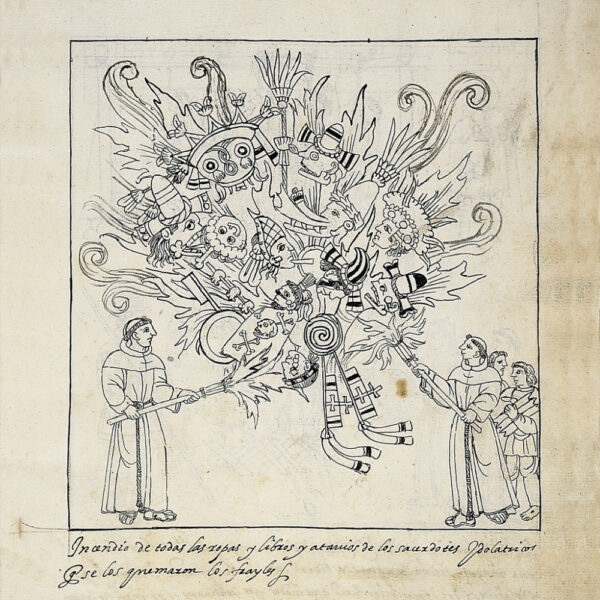

« Les Sentiers d’Anahuac », page 22 — © Delcourt / La Découverte

Pour tout savoir des objectifs, des recherches et de la méthode de travail de Jean Dytar, il suffit de consulter son site (www.jeandytar.com), peut-être le site d’auteur le plus riche et intéressant depuis urbicande.be, celui de Schuiten et Peeters – qui n’existe plus mais a été archivé sur altaplana.be. Le dessinateur s’y montre d’une grande générosité et animé d’un vrai souci pédagogique : il partage ses sources et ses « secrets de fabrication » avec ses lecteurs, comme il l’avait déjà fait pour ses ouvrages précédents, et c’est évidemment passionnant. Ajoutons que l’album lui-même comprend, en annexe, quelques éclaircissements.

La cohabitation entre deux registres iconographiques se lit aussi comme une métaphore visuelle filée du clivage qui traverse Antonio, qui ignorant d’abord à peu près tout de ses origines et de l’histoire de la conquête, est complètement acculturé par l’occupant, élevé dans un monastère où il apprend le latin et les grands auteurs. Il finit par accéder aux fonctions de gouverneur de la cité, les plus hautes que puisse briguer un membre de l’élite indigène. Mais, devenu « Don Antonio », il comprend peu à peu la valeur de la culture qu’il a reniée, et commence à entretenir des doutes sur les choix qui ont été les siens et les responsabilités qu’il a accepté d’exercer.

Du point de vue dramaturgique, il aurait sans doute été intéressant de creuser davantage son conflit intérieur, qui est certes posé mais peu développé, et qui ne se ne résout jamais en action. On a longtemps l’impression qu’Antonio va entrer en rebellion contre l’autorité coloniale, mais cela n’arrive pas. Comme je me suis ouvert à Jean Dytar de la relative frustration qui en a découlé pour le lecteur que je suis, voici ce qu’il m’a répondu : « L’aiguillon qui nous a empêché de le faire basculer est celui de la réalité historique. Tout ce qu’on raconte est basé sur des personnages authentiques et des sources, plus ou moins précises, qui les concernent. Il y a en fait très peu de fiction. Et la trajectoire d’Antonio nous a surpris, au fil des recherches. Elle était en soi intéressante, non seulement par sa singularité mais aussi par son caractère emblématique : de fait le Mexique moderne s’est bâti sur l’hybridation des deux mondes, dans des interactions complexes, et sur un fond de grande violence. Notre sujet n’était finalement pas tant de raconter une lutte héroïque contre un pouvoir illégitime (plus efficace dramatiquement, même si l’issue aurait sans doute été celle d’un perdant magnifique) mais montrer une chose plus complexe et certainement plus décevante qui est ce processus d’hybridation inexorable, plein d’ambivalences, résolution non satisfaisante au conflit, mais au plus près de la réalité… »

La plupart des auteurs de « bandes dessinées historiques » n’auraient certainement pas hésité à prendre quelques libertés avec les faits pour les besoins du scénario. Mais telle n’est pas la démarche de Dytar, soucieux d’authenticité, et prêt à lui sacrifier l’intérêt dramatique. J’ai voulu partager ici cet échange, parce qu’il me paraît éclairer la forme d’intégrité qui est la sienne.

Dans la réponse qu’il m’a faite, le dessinateur ajoute : « C’est étonnant, cette question de la frustration, ce n’est pas la première fois que je m’y frotte : un jour un lecteur m’a dit avoir été déçu par Florida, mais qu’il n’avait pas été déçu d’être déçu ! Je crois qu’il attendait un récit d’aventures un peu flamboyant, et que finalement je l’avais embarqué sur une autre tonalité. » Je suis tenté de rapprocher ces considérations de celles que je développe dans mon récent petit essai Du personnage à la personne (Presses universitaires François-Rabelais), où je m’efforce de montrer que, nous autres consommateurs de fictions en tous genres, considérons les êtres de fiction comme des personnes réelles. D’où le fait que le public a longtemps jugé scandaleux qu’on puisse faire mourir certains personnages auxquels il s’était attaché. D’où, aussi, cette insatisfaction que nous ressentons quand nos « héros » ne se comportent pas exactement comme on souhaiterait qu’ils le fissent.