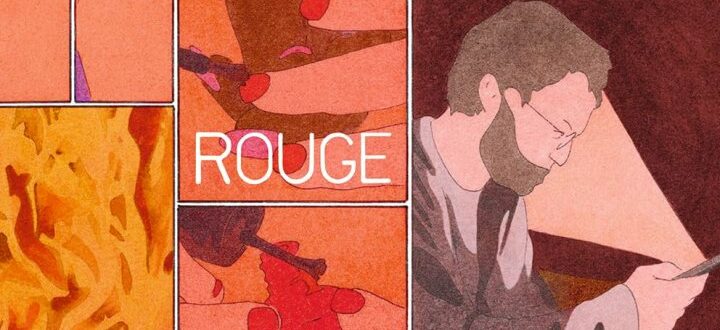

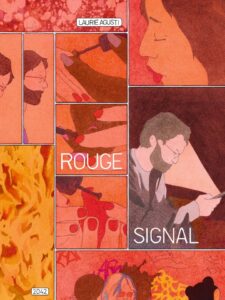

Parmi les albums parus juste avant l’été, Rouge signal, de Laurie Agusti, a été l’un des plus remarqués. Il est vrai que sa couverture attire l’attention – un assortiment de cases plutôt qu’une grande image ; il y a peu de précédents (on songe à Tango, d’Hugo Pratt) –, qu’une séduction immédiate opère au feuilletage, du fait de la variété des mises en page et de la vivacité des couleurs, et que le sujet de l’intrigue, le masculinisme et ses dérives, résonne avec l’actualité. Il s’agit, de plus, du premier véritable roman graphique d’une jeune autrice connue jusqu’ici pour ses albums jeunesse et quelques récits publiés en ligne sur le site Grandpapier, dont, tout de même, une adaptation de La Divine Comédie, excusez du peu.

Il s’agit d’un album qui a connu une gestation longue (la dessinatrice travaillait le sujet depuis 2019) et qui me paraît cristalliser exemplairement un certain nombre de tendances caractéristiques du chemin emprunté par la bande dessinée ces dernières années. Je pense tout particulièrement au travail sur le rythme, qui passe par des modulations de grande amplitude dans la taille des images, et au fait que la couleur semble l’emporter sur le dessin (Agusti travaille à la gouache). J’ai déjà parlé ici d’un autre ouvrage où cette deuxième tendance se donne à voir, Des fourmis dans les jambes, d’André Derainne [juin 2024], mais il suffit de regarder les tables des libraires spécialisés pour constater qu’ils sont de plus en plus nombreux, les livres de bande dessinée qui attirent l’œil par la franchise, la générosité et le chatoiement des couleurs, ce chromatisme ostentatoire et radical allant souvent de pair avec un dessin minimal, dans un rapport inversement proportionnel.

Il s’agit d’un album qui a connu une gestation longue (la dessinatrice travaillait le sujet depuis 2019) et qui me paraît cristalliser exemplairement un certain nombre de tendances caractéristiques du chemin emprunté par la bande dessinée ces dernières années. Je pense tout particulièrement au travail sur le rythme, qui passe par des modulations de grande amplitude dans la taille des images, et au fait que la couleur semble l’emporter sur le dessin (Agusti travaille à la gouache). J’ai déjà parlé ici d’un autre ouvrage où cette deuxième tendance se donne à voir, Des fourmis dans les jambes, d’André Derainne [juin 2024], mais il suffit de regarder les tables des libraires spécialisés pour constater qu’ils sont de plus en plus nombreux, les livres de bande dessinée qui attirent l’œil par la franchise, la générosité et le chatoiement des couleurs, ce chromatisme ostentatoire et radical allant souvent de pair avec un dessin minimal, dans un rapport inversement proportionnel.

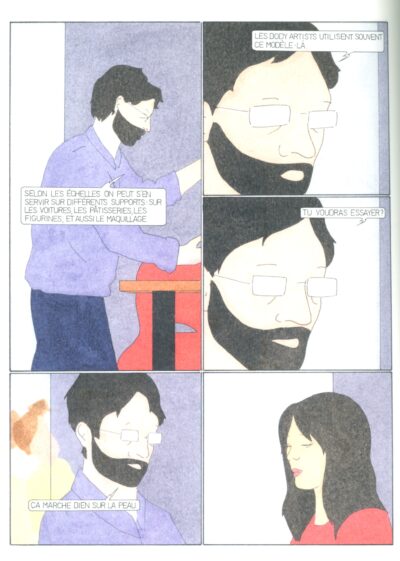

S’agissant de Rouge Signal, cette réticence graphique se marque notamment dans le fait que les personnages, tel celui d’Alexandre, le protagoniste, sont très peu incarnés (qu’il n’ait pas de regard, les yeux toujours dissimulés derrière les verres blancs de ses lunettes, traités comme s’ils étaient opaques, est des plus significatifs à cet égard). Il n’est guère plus qu’une silhouette inexpressive que nous ne voyons pas jouer et dont les pensées et les émotions ne se donnent à lire qu’à travers le texte (mais le lettrage lui-même est très désincarné).

« Rouge signal », page 76 – © éd. 2042

Il s’agit, au fond, de ce que, dans une étude portant notamment sur le travail de Marion Fayolle, j’avais nommé un « quasi-personnage ». Fayolle, du reste, en convient pour sa part, dont je rappelais les propos : « Pour moi, les personnages ne sont pas vraiment des humains, ils n’ont pas de prénom, pas d’identité très définie. Je les vois davantage comme des silhouettes théoriques, des sujets à réflexion. » Seulement, la psychologie ne tient pas de place dans les histoires de Marion Fayolle, alors qu’elle est au cœur du récit de Laurie Augusti. J’avoue avoir eu du mal à croire à la dérive fatale d’Alexandre, employé terne et solitaire, peu à l’aise dans son travail comme avec les femmes, qui se convertit (sous l’influence de quelques collègues et des réseaux sociaux) aux thèses masculinistes puis, comme s’il s’agissait de l’aboutissement logique, fatal, de cette évolution, à l’action violente, car à aucun moment je n’ai véritablement cru à l’existence du bonhomme.

Au final, Rouge signal est un album déconcertant parce qu’il semble relever d’une conception décorative de la BD (les plus grandes images sont très souvent celles dont le contenu est le plus insignifiant ; dans un podcast sur le site Actuabd, l’autrice s’en justifie en disant que ses images ne sont, en effet, pas directement référencées à l’action ou au dialogue, qu’elle recherche cette déconnection entre forme et fond) et qu’il développe en même temps un récit à thèse, très en prise avec la société, avec le réel. Un album qui apparaît comme dissocié, doublement démonstratif : sur le plan politique et sur le plan esthétique, où fond et forme m’ont donné l’impression de diverger plutôt que de servir une même ambition.

« Rouge signal », page 104 – © éd. 2042

Laurie Agusti, Rouge signal, édition 2042, 200 pages, 28 €. ISBN 978-2-487849-07-5