La monographie L’Art de Bretécher qu’a publiée Dargaud au printemps est un volume fort séduisant mais qui paraît avoir été conçu dans une certaine précipitation ; certaines pages sentent le remplissage et les textes sont parfois un peu insuffisants.

Un lecteur de ce blog, Emmanuel Veilhan, a attiré mon attention sur une erreur grossière qui figure aux pages 156-157. Les auteurs ont reproduit une demi-planche, dont ils ne donnent pas le titre, parue, selon eux, dans Pilote Annuel n° 2 en novembre 1971, et qui présente la particularité d’être lettrée par Gotlib. Le document est assorti de ce commentaire : « Leur proximité et la surcharge de travail explique sans doute ce rare cas où [Bretécher] accepta de confier à quelqu’un d’autre le soin de lettrer ces pages ». Or, l’histoire n’est pas du tout celle-là.

Un lecteur de ce blog, Emmanuel Veilhan, a attiré mon attention sur une erreur grossière qui figure aux pages 156-157. Les auteurs ont reproduit une demi-planche, dont ils ne donnent pas le titre, parue, selon eux, dans Pilote Annuel n° 2 en novembre 1971, et qui présente la particularité d’être lettrée par Gotlib. Le document est assorti de ce commentaire : « Leur proximité et la surcharge de travail explique sans doute ce rare cas où [Bretécher] accepta de confier à quelqu’un d’autre le soin de lettrer ces pages ». Or, l’histoire n’est pas du tout celle-là.

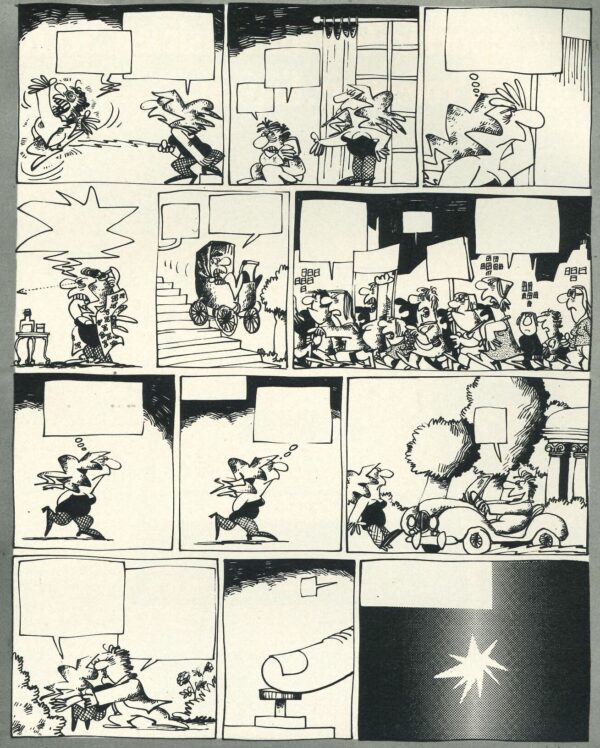

C’est en réalité dans le n° 604 de Pilote que cette page a été publiée pour la première fois, le 3 juin 1971, avant d’être reprise quelques mois plus tard dans l’anthologie annuelle que proposait l’hebdomadaire. Et elle faisait partie d’une expérimentation conçue par le scénariste et journaliste Jean-Marie Pélaprat, à laquelle Bretécher avait obligeamment prêté son concours. Sous le titre « La Charrue avant les bœufs », la dessinatrice signait une planche dont les bulles étaient volontairement laissées vides, à charge pour quatre confrères, Lob, Gotlib, de Beketch et Fred, d’imaginer des textes pouvant correspondre aux dessins et donc de proposer une version intelligible et personnelle de la page en question. « L’aventure du dessin avant le texte méritait d’être tentée », écrit Pélaprat, qui loue les efforts des quatre compères pour « justifier et lier des illustrations créées librement sans aucun souci de scénario cohérent ». De fait, l’autrice des Frustrés n’avait pas simplifié la tâche de ses acolytes en mélangeant des ingrédients pour le moins hétérogènes. Qu’on en juge.

L’interprétation proposée par Lob avait pour titre « L’homme du landau » (troublante préfiguration de son album L’Homme au landau qui paraîtra six ans plus tard), celle de Fred « Les démolisseurs de cathédrale », celle de de Beketch « Albine Renaude » et celle de Gotlib (dont la monographie ne reprend que la moitié du haut) « Les amants tragiques ». Chaque version était lettrée par le scénariste concerné et introduite par un faux résumé censé mettre la planche en contexte, comme si elle constituait un fragment d’un feuilleton dont nous n’aurions pas lu le début et ne connaîtrions jamais la fin.

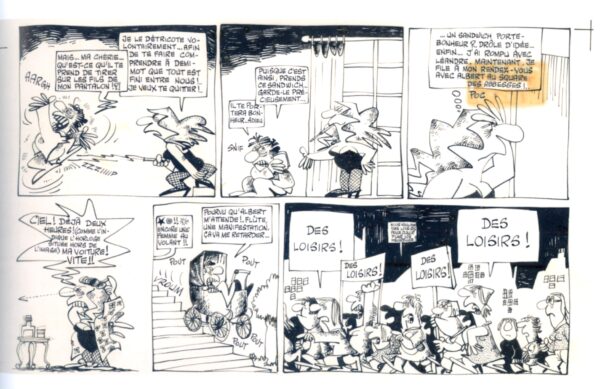

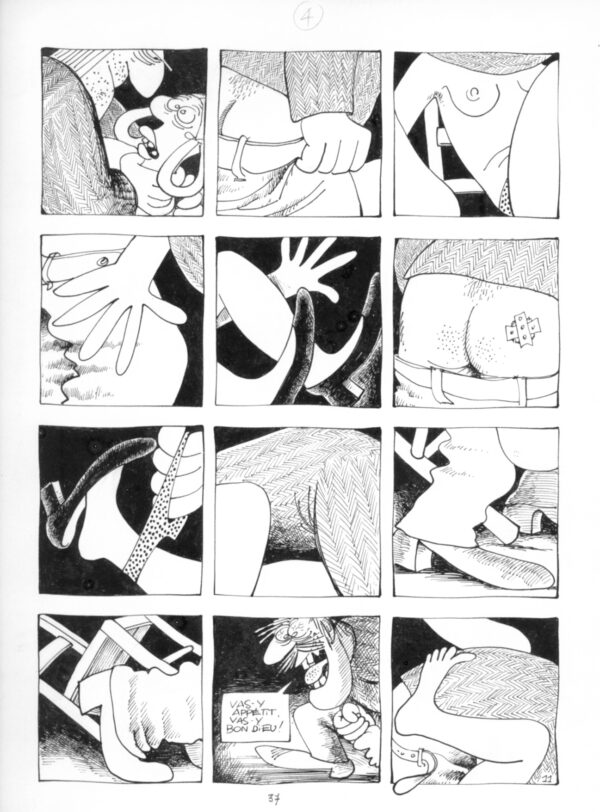

La demi-planche dialoguée et lettrée par Gotlib, reproduite dans « L’Art de Bretécher » – © Dargaud

En ce temps-là Pilote n’était pas avare d’expérimentations formelles. On se souvient notamment de Morris et Giraud réinterprétant chacun dans leur propre style une planche de l’autre, ou de Jean Ache adaptant Le Petit Chaperon rouge à la manière de sept peintres célèbres. Claire Bretécher ne s’est jamais montrée particulièrement intéressée par ces jeux pré-oubapiens. Cependant la monographie m’a remis en mémoire une autre séquence mémorable, reproduite aux pages 166 à 171. C’est un extrait du feuilleton « Les aventures adventices de Doudou-Daffodil », paru dans L’Écho des savanes n°s 6 à 9, en 1974. Bretécher – qui refusait de se dire féministe – y représentait (et peut-être s’agissait-il d’une première dans la bande dessinée) une scène d’agression sexuelle (j’hésite à utiliser le mot viol car on ne voit pas clairement s’il y a réellement pénétration, mais enfin c’est indéniablement ce que se propose l’agresseur).

© Dargaud

Indépendamment de son intérêt sociologique, la scène intéresse le théoricien de la bande dessinée que je suis. Dans Système de la bande dessinée, j’ai établi en effet que le monstrateur(l’instance chargée de la mise en image du récit) pouvait quelquefois sortir de sa neutralité et prétendre laisser paraître son émotion en modifiant son écriture graphique. Je citais notamment, à l’appui de cette idée, la scène de viol représentée par Baudoin dans Salade niçoise, où l’on observe que « son dessin se fait lui-même sauvage, brutal et comme incontrôlé » (Système, édition définitive, p. 409). Eh bien, chez Bretécher, ce n’est pas tant le trait lui-même qui est altéré pour manifester la sauvagerie de la scène, mais la mise en page et l’échelle des plans : on passe, aux pages 11 et 12 de l’histoire, d’une mise en page en trois bandes à un gaufrier de douze vignettes, avec des cadrages plus serrés ne laissant apercevoir que des détails de l’action, tandis qu’il n’y a presque plus aucun dialogue. Ces changements affectent des paramètres dont la gestion incombe, selon l’édifice théorique que j’ai proposé, au narrateur. Ils illustrent la possibilité que celui-ci puisse lui aussi montrer son implication émotionnelle dans les événements qu’il rapporte. Semblable jeu avec les codes, rare chez la dessinatrice vedette de Pilote puis du Nouvel Obs, rend encore plus marquante cette scène, déjà notable par son sujet.