Les albums collectifs n’ont plus la cote. Naguère, il en paraissait de façon régulière, sur des thèmes sociétaux comme le Sida, les droits de l’homme ou la banlieue. Des dessinateurs se rassemblaient pour évoquer un pays (l’Algérie, la Birmanie), au terme, quelquefois, de résidences croisées (voir L’Association au Mexique, … en Égypte ou … en Inde). Ils se partageaient le répertoire d’un chanteur (Renaud, Brel, Dylan…), chacun donnant son interprétation d’une chanson. Moi-même, j’avais initié la collection « Histoires graphiques » chez Autrement, avec des volumes sur L’Argent, Le Retour de Dieu ou Le Réveil des Nations. Mais il semble que ce type d’ouvrage soit passé de mode – font exception, peut-être, les Enquêtes de Médiapart en bande dessinée, en partenariat avec La Revue dessinée.

Or voici que 303, très belle revue des Pays de la Loire, qui paraît depuis 1984 et s’intéresse au neuvième art tous les dix ans, publie un copieux numéro intitulé L’Appel du fleuve : la Loire en bande dessinée, réunissant des histoires inédites d’une trentaine d’auteurs et autrices de la région. Chaque histoire compte entre 4 et 8 pages. Nul doute que le superbe livre d’Étienne Davodeau Loire ait déclenché l’idée de cet opus thématique, dont le premier enseignement est qu’une remarquable concentration de talents ont élu domicile entre Nantes et Angers, de Gwen de Bonneval à Jérôme Mulot, de Pascal Rabaté à Benjamin Adam – encore n’ont-ils pas tous répondu présent, puisque Marc-Antoine Mathieu, en particulier, manque à l’appel.

Or voici que 303, très belle revue des Pays de la Loire, qui paraît depuis 1984 et s’intéresse au neuvième art tous les dix ans, publie un copieux numéro intitulé L’Appel du fleuve : la Loire en bande dessinée, réunissant des histoires inédites d’une trentaine d’auteurs et autrices de la région. Chaque histoire compte entre 4 et 8 pages. Nul doute que le superbe livre d’Étienne Davodeau Loire ait déclenché l’idée de cet opus thématique, dont le premier enseignement est qu’une remarquable concentration de talents ont élu domicile entre Nantes et Angers, de Gwen de Bonneval à Jérôme Mulot, de Pascal Rabaté à Benjamin Adam – encore n’ont-ils pas tous répondu présent, puisque Marc-Antoine Mathieu, en particulier, manque à l’appel.

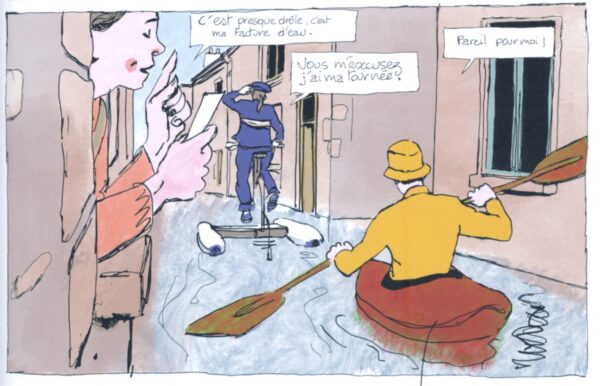

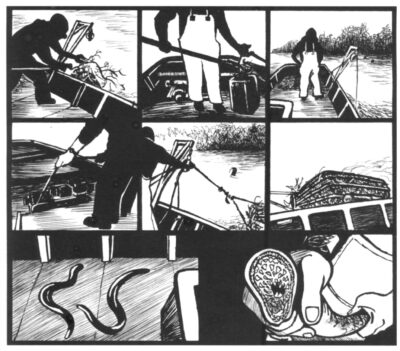

Comme le souligne le petit texte de quatrième de couverture, ce numéro spécial se signale par la diversité des approches : histoires personnelles, imaginaire d’anticipation, réflexions poétiques, philosophiques ou documentaires, souvenirs d’enfance, récits militants… Benjamin Bachelier raconte comment il a suivi le fleuve à vélo, depuis sa source. Tanitoc évoque la mémoire d’un contrebandier. Leslie Plée nous apprend de quelle manière le castor a été sauvé de l’extinction. Mathieu Demore et Anne-Sophie Dumeige nous font partager la vie épique d’une anguille, entre la mer des Sargasses et l’estuaire de la Loire. Avec la réjouissante causticité qui lui est coutumière, Rabaté montre des villageois inondés qui résistent à la crue avec philosophie. Et ainsi de suite.

Pascal Rabaté, « Béhuard. Sauf en temps de crue, le village se visite à pied » (détail) – © éditions 303, 2025

Ce qui a changé par rapport aux collectifs d’antan, c’est que, dans l’intervalle, la bande dessinée a appris à se frotter au réel, elle a massivement investi le documentaire et le reportage, elle a apprivoisé cette écriture-là, qui ne lui était pas naturelle du temps où elle se vouait quasi exclusivement à la fiction.

Dans les planches aquarellées de Davodeau, la Loire était avant tout célébrée pour ses paysages. Peut-être parce qu’il était difficile de passer après lui, le paysage est relativement absent de cet Appel du fleuve. Seuls Tanitoc, Laure del Pino et Jérôme Mulot dessinent la belle nature, sans crainte de verser dans le bucolique.

Gwen de Bonneval documente le travail des pêcheurs de lamproie dans « Leș Bascules » (fragment) – © éditions 303, 2025

En lien avec l’exposition Petite cases… grands espaces, que j’ai montée à Chartres en 2024 et qui s’est terminée récemment, j’ai prononcé, le 28 mai, sous les lambris de la salle des séances de l’Institut de France, une conférence sur le thème « Comment la bande dessinée a découvert le paysage ». Ceux que cela intéresse peuvent en trouver la captation vidéo ici : https://www.academiedesbeauxarts.fr/comment-la-bande-dessinee-decouvert-le-paysage-par-thierry-groensteen