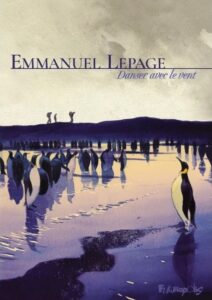

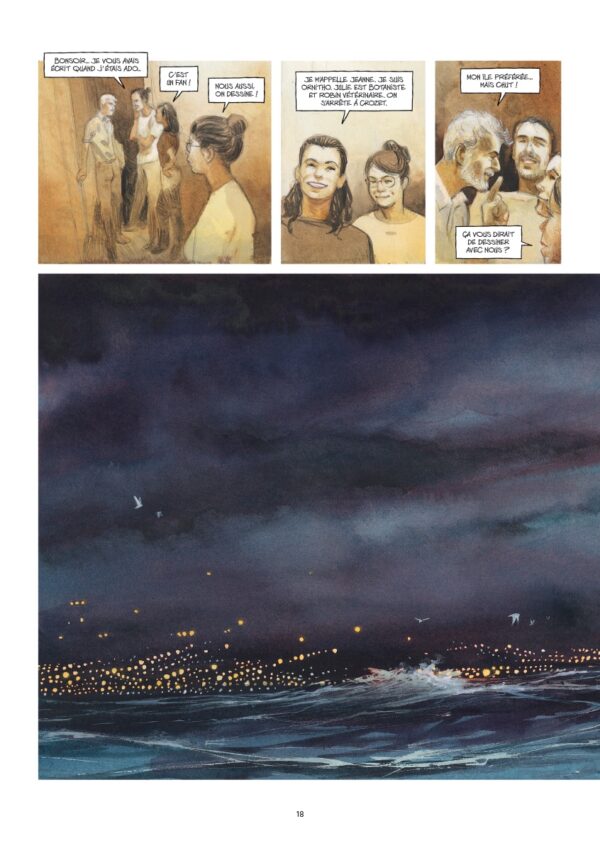

L’une des caractéristiques les plus saillantes du travail d’Emmanuel Lepage, observable dans chacun de ses livres depuis une quinzaine d’années, est son goût des images hors format. Chez lui, à intervalles très réguliers, la narration, appuyée par un découpage en cases tout ce qu’il y a de classique, voit s’ouvrir des brèches permettant à l’image de se dilater pour investir de plus grands espaces. Ainsi, son dernier album, Danser avec le vent (éditions Futuropolis), qui déroule la chronique d’un nouveau voyage aux îles de Kerguelen (après Voyage aux îles de la Désolation, paru en 2011), compte près de 30 cases qui occupent toute la largeur de la page et, en hauteur, plus de la moitié de celle-ci (certaines s’inscrivant dans un carré parfait) ; 7 dessins en pleine page ; 8 images « panoramiques » traversant le pli pour s’étirer sur les deux pages, et 3 pleines doubles pages. Soit près de 50 images qui, rompant avec l’ordonnance habituelle des vignettes, prennent leurs aises pour offrir au lecteur une sorte de supplément esthétique. Leur format est d’autant plus spectaculaire que l’ouvrage lui-même est déjà de grande dimension : 33 x 23 cm.

Lepage est, on le sait, un remarquable aquarelliste. S’honorant du titre de Peintre officiel de la Marine, il n’a pas son pareil pour représenter, non seulement la mer, mais plus généralement les paysages (rochers, landes, grèves, flaques d’eau, mousses…), et les ciels, pour nous faire ressentir l’élément liquide et la nébulosité, pour jouer des reflets, des couchers de soleil, des caprices de la météo. Ses grandes images nous en mettent plein la vue et il le sait, c’est pourquoi il se plaît à les multiplier. (En allant jeter un œil sur le site de son galeriste, on constate sans surprise que ces pages qui flattent l’œil se vendent deux fois plus cher que les autres.)

Lepage est, on le sait, un remarquable aquarelliste. S’honorant du titre de Peintre officiel de la Marine, il n’a pas son pareil pour représenter, non seulement la mer, mais plus généralement les paysages (rochers, landes, grèves, flaques d’eau, mousses…), et les ciels, pour nous faire ressentir l’élément liquide et la nébulosité, pour jouer des reflets, des couchers de soleil, des caprices de la météo. Ses grandes images nous en mettent plein la vue et il le sait, c’est pourquoi il se plaît à les multiplier. (En allant jeter un œil sur le site de son galeriste, on constate sans surprise que ces pages qui flattent l’œil se vendent deux fois plus cher que les autres.)

Mais l’on peut se demander ce que produisent exactement ces ruptures lorsqu’on est immergé dans la lecture de l’album, et comment il convient de les qualifier. Les grandes images hors-texte ne sont pas tout à fait une nouveauté dans la bande dessinée, les plus fameuses étant celles, en couleur, qui venaient ponctuer les aventures de Tintin, du Congo jusqu’au Crabe aux pinces d’or. Mais il ne s’agit pas tout à fait de cela. Chez Hergé, les hors-textes introduisaient une rupture franche et intervenaient en supplément, sans incidence sur le récit. Chez Lepage, on est dans une logique de gradation, de la case ordinaire jusqu’à la plus grande image possible à l’intérieur du format contraint du livre, et ces cases hors format participent pleinement de la narration. La qualification de hors-texte est donc impropre.

Cependant elles introduisent bel et bien une rupture, ou plutôt une série de ruptures dont les effets s’additionnent. D’un côté les images sur lesquelles on glisse, qui nous précipitent vers la suivante ; de l’autre celles sur lesquelles on s’arrête, qui nous retiennent captif. (Une typologie plus fine devrait prendre en compte la quantité de texte présente dans l’image, son emplacement et, le cas échéant, sa répartition.) En déconstruisant l’espace compartimenté, le multicadre de la bande dessinée, on passe du portrait (la plupart des vignettes ordinaires représentent en effet des personnages, souvent en plan rapproché, parfois en très gros plan) au paysage, et simultanément on bascule dans une tout autre échelle de plans, puisque, si des personnages apparaissent encore, ils ne sont plus, souvent, que des petites silhouettes au loin, à peine perceptibles. Pour reprendre un couple de notions que j’ai récemment interrogées ici même (…), le tableau semble prendre le pas sur le récit. Et si le fil de la lecture n’est pas réellement interrompu, il ne s’agit plus tant, à l’instant où le regard se pose sur une de ces cases « dilatées », de prendre connaissance d’un contenu, mais plutôt de contempler une image. Contemplation qui se double d’un émerveillement, lui-même clivé : nous nous régalons des paysages dont le dessinateur se fait le rapporteur, que nous n’aurons jamais l’occasion de contempler par nos propres yeux ; et simultanément nous admirons le savoir-faire, la virtuosité de l’artiste.

L’illustration, en somme, s’invite dans la bande dessinée – au risque de produire un effet en retour sur les autres vignettes, qui paraissent dès lors moins puissantes, moins intéressantes, et sur lesquelles on est tenté de glisser un peu vite en attendant le prochain choc visuel. Peut-être, d’ailleurs, le privilège que nous accordons, comme lecteur, à ces pages superbes ne fait-il que refléter une hiérarchie ressente par le dessinateur lui-même, qui les a composées dans l’aisance et le plaisir. À Adelaide Castier, de France 3 Bretagne, il déclarait en mars 2023 : « Dans le dessin, ma relation à la mer, ce n’est pas quelque chose de compliqué. Je pense que je souffre moins en dessinant la mer qu’en faisant des personnages ou des villes par exemple. »

La maîtrise d’Emmanuel Lepage se marque dans le fait qu’en dépit de toutes les ruptures qu’elle concentre, cette interpolation d’illustrations dans le flux narratif se fait sans véritable heurt, sans nuire à la fluidité du propos. Une synthèse peut-être d’autant plus facile à réaliser que Danser avec le vent n’est pas un album sous-tendu par une quelconque tension dramatique, constitué qu’il est de fragments, sensations, rencontres (avec des hommes et des femmes, des éléphants de mer et des manchots), anecdotes et choses vues, bribes de conversations. Rien de plus simple, en somme, pour le lecteur ou la lectrice, que d’entrer dans la danse.